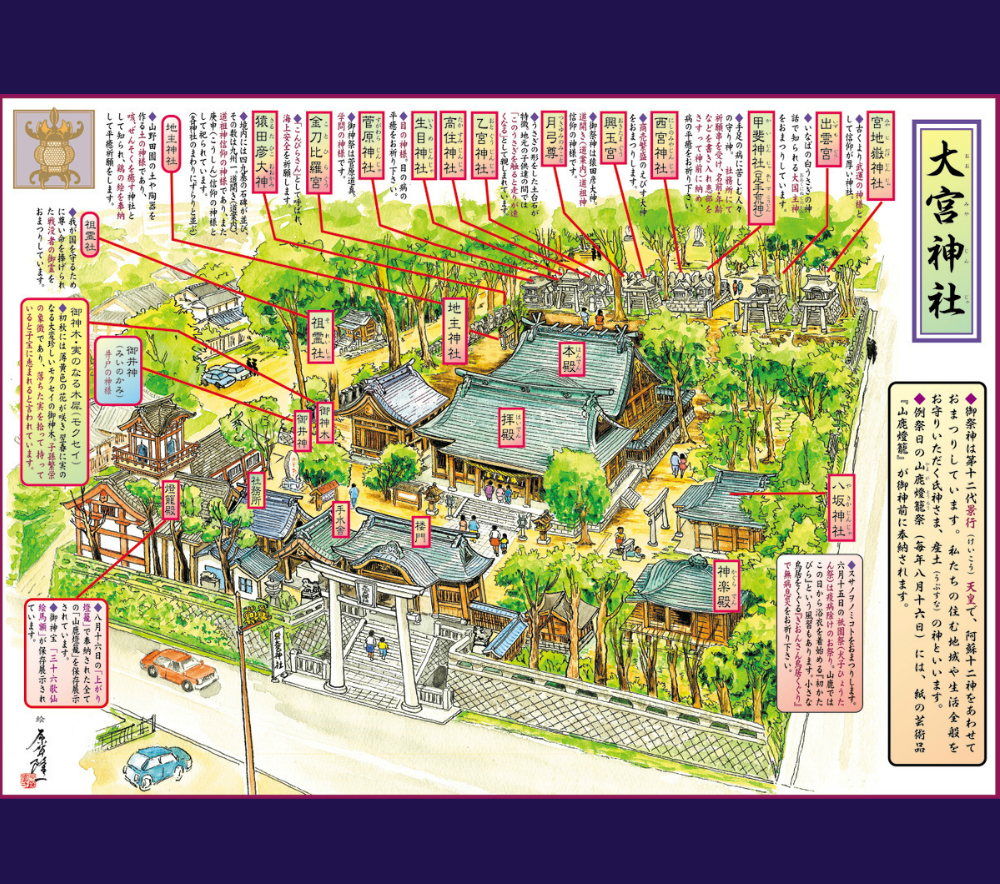

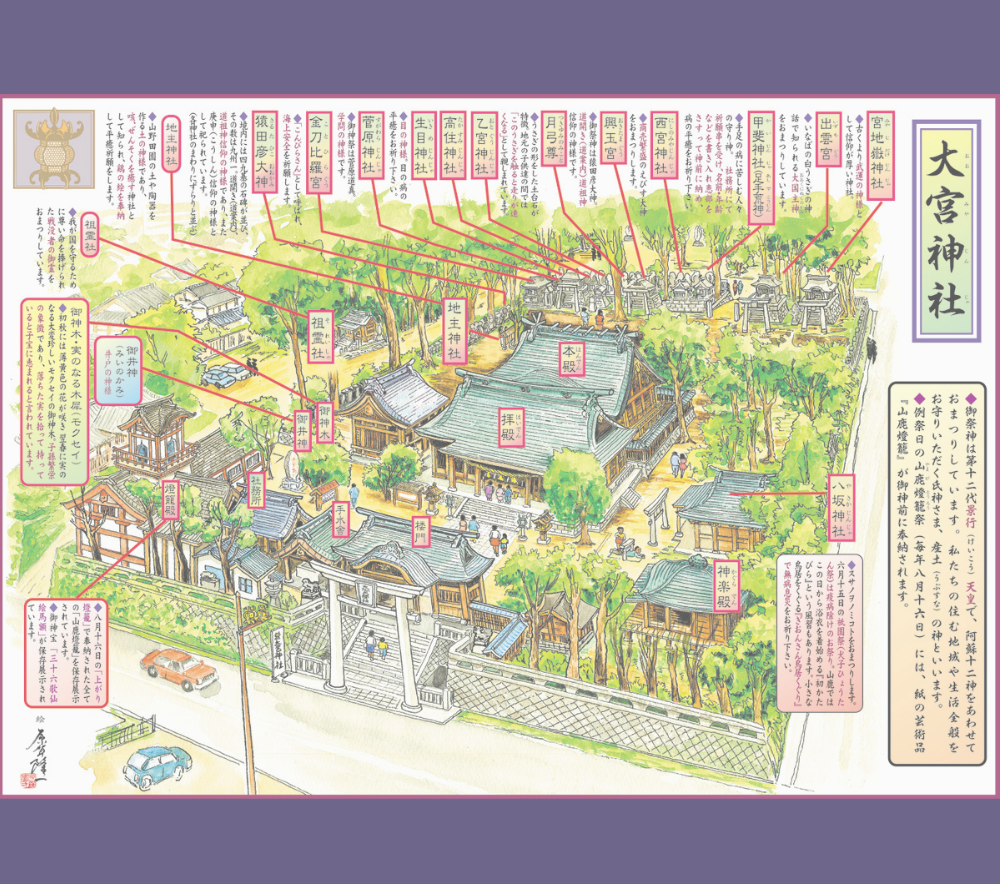

大宮神社の玄関口

昭和16(1941)年に、皇紀2600年を記念して建てられた大鳥居です。

以来70年以上に渡り参拝者をお迎えする玄関口となっています。

鳥居をくぐり石段を登ると、左手に手水舎がありますので、お清めを行いお参りしてください。

細川公ご再建の重厚な楼門

楼門は宝暦5(1755)年大風のため倒壊の後、本殿、拝殿と共に同6(1756)年肥後6代藩主細川重賢公により再建されたものです。

楼門天井には十二支の方位絵図が見事に描かれています。

最奥にご祭神景行天皇を祀る

本殿・拝殿は、宝暦5年(1755)大風のため倒壊。

楼門と共に同6(1756)年肥後6代藩主細川重賢公により再建されました。

拝殿はその後、昭和18年に県社に昇格したことを祝して新たに建築され、旧拝殿は移築の後、現在は神楽殿となっています。

向拝に張られた大しめ縄は毎年、町内の奉賛と総代会の尽力により奉納されます。

大宮神社の由緒

大宮神社の由緒

京都八坂神社から江戸時代に勧請

江戸期に京都の八坂神社を勧請した神社です。

6月15日の例祭「ぎおん祭」では米の粉でつくり、この日だけ授与する無病息災の御守「犬子ひょうたん」や「笹守り」を求め、多くの参拝者で賑わいます。

八坂神社例祭「ぎおん祭・犬子ひょうたん」

八坂神社例祭「ぎおん祭・犬子ひょうたん」

いつでも見られる山鹿燈籠

8月16日の例祭燈籠祭の「上がり燈籠」において奉納された山鹿燈籠を1年間保存展示する資料館です。

合わせて御神宝「三十六歌仙絵馬額」(実物大写真パネル)の展示も行っています。

燈籠殿について

燈籠殿について

お守り・お神札の授与や祈願・おはらいの受付所

授与所ではお神札、お守り、参拝記念品の授与並びに祈願受付、燈籠殿拝館受付などを行っています。

その他、神社や神道について、神棚の取り扱い方、人生儀礼などご質問やご相談がありましたらお気軽にお尋ねください。

お神札・お守りについて

お神札・お守りについて  祈願・おはらいについて

祈願・おはらいについて

境内裏手に鎮座する数々のお社

境内裏手には足手荒神(手足の守神)・生目神社(目の神さま)・地主神社(ぜんそく平癒)など様々なご利益の神様を祀る境内社が鎮座しています。

ご参拝の折には本殿裏手へお進み頂き、ご参拝ください。

九州一の数を誇る猿田彦大神石碑群

境内には49基の猿田彦大神の石碑が並び立っています。

これらは主に江戸時代にこの地で流行した庚申信仰(こうしんしんこう)の産物であり、その年代は最も古い享保18年(1733)から明治32年(1899)にまつられたものです。

一カ所にこれだけの数が揃っているのは珍しく、その数は九州一です。

子孫繁栄・努力が実る合格必勝のご神木

秋に花が咲き、翌春実がなる非常に珍しい御神木のモクセイです。

小指先程の緑色の実がなり、次第に濃い紫に変わります。

この実は子宝(子孫繁栄)、努力が実る合格必勝祈願のお守りでもあります。

鳥居をくぐり、無病息災を祈る

八坂神社の前にある小さな鳥居です腹ばいになって通り、無病息災を祈ります。

鳥居をくぐり、さらには祈願串を神前に奉納して健康と病気平癒を祈願します。

参拝の記念に人気の撮影スポット

楼門を過ぎるとすぐ左手、社務所の脇には燈籠むすめの顔出し看板をご用意しています。

燈籠むすめとは、8月16日の例祭燈籠祭の行事「千人燈籠踊り」で踊る女性を指します。

参拝の記念に是非撮影ください。